「木を伐って自然破壊だ」とお叱りいただきました。1回だけ、キコリの話聞いてもらえませんか?

こんにちは、キコリのよつつじせいごです。

先日、現場の近くで出会った方からこんなことを言われました。

「木を全部伐って、自然破壊をしてる。ウッドショックで景気がいいのか!

なんか知らんけど、こんなに伐って植えないのは日本だけ。ここが熱海と同じことになる!」

と、お叱りをいただき、「申し訳ありませんでした。」とその場を後にしました。

山や木は身近にあるけれど、一般的ではないから、情報が不足しており、これはTVのニュースとその昔教科書にのっていたことが核になっています。

今回は、このブログを読んでくださるあなただけには、知っておいてほしいことを書いておきます。

そして「キコリの仕事は、自然破壊してるの?」と言う質問にお答えします。

先に結論を申しますと、「世界と日本をごっちゃにしないでください」です。

先日、木を伐ったあとそのままにして放っておく「放置林」についてツイートしました

皆伐したあとの山、放置される山への考え方3選。

❶自然破壊⇨植えないのは悪

❷天然更新⇨家が終了する

❸植えたら山の可能性、未知数全国で皆伐したあと、放置してしまっているケース多いということは、今から植える苗は50年以後希少性あり。希少性=価値高かも知れぬ。数少ないことは事実です pic.twitter.com/fXk168pfli

— ヨツツジセイゴは令和のキコリ (@4224jp) November 16, 2021

1つずつ説明していきますね。

❶自然破壊⇨植えないのは悪

ザックリいうと、世界では森林が減ってるけど、日本国内では増えています。

世界では地上の約30%が森林。

’90年41.3億haあった森林が、’20年には40.5億haに。

(※1ha=100m ×100m=甲子園グランド+外野席)

25年間で約1億ha減った、つまり1年間に約730万haのペースです、

世界では、毎週東京都1個分約20万haのスピードで減りつづけている。ということです。

逆に日本国内の森林は、面積(ha)はかわらないのですが、木(㎥)がふえています。

京都では、木が成長する量に、伐って利用する量がおいついてない状態です。

森林はふえているとは?

1本1本が毎年年輪を1つふやす=太る

京都の森林にある木の量は約7700万㎥で

人が植えたスギ、ヒノキの人工林が、約3900万㎥あるといわれています(平成30年度)

一年に45万㎥ふえます

府内2箇所の木材市場で年間約10万㎥が取引されていて

ほかの流通を入れても20万㎥未満でしょう

ふえる分より利用する方が少ないのやから、ふえるのが当たり前です

私は基本的に山主さんには、木を植えて次の世代につないでほしいと考えていて、立木を買わせていただく際、山主さんに希望をきいて植えることを提案しています。

木を伐採する=自然破壊=悪。と拒絶反応される人も私たちもいい気持ちしません。

教育でなんとかならないものでしょうか?集まりでも話しています。

❷天然更新⇨家が終了する

山林に関しては市町村によって考え方があり、天然更新というものがあります

正直にいいますと、私は天然更新について、いい面わるい面わかりません

理由は、約20年後の姿しか見たことなくて、実態がわからないからです

天然更新とは、山林を原生林にもどすことです

(原生林!?いいやん!!て思った方はコチラへ)

その裏に、家を終了されるという事実があるから、この考え方があります。

実家を貸すにも売るにも現在山主さんご自身が住んでおられるので、具体的な話をすすめることできず、子孫は実家をでて、近郊都市部で自立され、マイホーム建てて暮らしておられます。

家を自分の代で終了する。

住む人がいなくなるということは、資産の管理できません。

となると実家でもっている資産を、お金に換えていくのは、おかしいことでしょうか?

もし木を植えたとしても50年後、木が大きくなり、家族に山の判断できる人がいない状況になる。ご近所に、子孫が迷惑をかけてしまう心配されている方、モノを残すのは子孫の負担になると考えられる方もいらっしゃいます。

まわりの方のことを考えられる今のうちに判断しておくことが子孫にとってきっと親切だから、植えない、という決断される方もいらっしゃいます。

私たちは次の世代にのこしてほしいから、「木を植えて、管理していく体制ととのえております。」

(管理ってどういうこと?と思った方はコチラ)

(※実際には山のある市町村により植えることがむずかしいこともございます)と提案しますが、

最終の決定は山主さんご自身ですし、そのご判断を尊重させていただきます。

❸植えたら山の可能性、未知数

また、植えるという決断をされた方には、チャンスがあると思うのです。

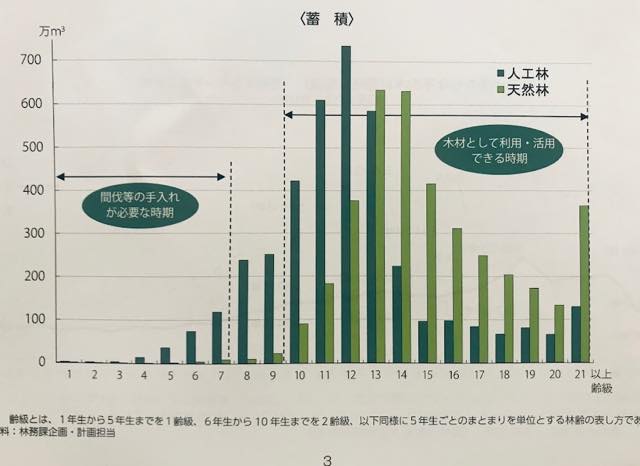

京都に植えてある木の世代別分布です。

1〜7齢級=5歳〜35歳の木がグラフから消えるほど極端に少ないです

10〜14齢級=50歳〜70歳の木が700万㎥をこえて圧倒的に多いです

京都の山でも全国の山でもおなじような状況で

中高年は多いけど、今植えられている若い木がほんまに少ないんです

このままふえつづけて〜40年後、

京都はウッソウとした100歳の木々に囲まれることになりそうです。

逆張りのようですがいいますが、

少ないということは、若い木に希少性=価値がでてくるのではないでしょうか

50年以上経ってみないとわからないことですが、

今植えられている木が少ないことは、事実です。

最後に、結局キコリからはこれを言いたかった

私たちがいくらプロのキコリでも、今していることが正しかったかどうか?

後世にならないとわからないものですが、戦後でご自身もたいへんな時期に、将来の子どもたちのためにと先人たちが植えてくれた木のおかげさまで、私たちキコリのお商売が成立してます。

今から先人に恩返しはできませんが、地元の町や林業が50年後もつづくように、先人に植えてもらった木で、地元に利益を得てもらい、木を次の世代につなげていくことが先人の想いに報いることではないでしょうか。

山主さんの想いはもちろん尊重しますが、市町村関係なく伐ったら植えれるようにしたい。

私たちは次の世代でも木がある限り、時代にあわせて変化しながらつづけていける。

いつか、ブログを読んでくださっているあなたにもお会いしたいです。

長文読んでくださりありがとうございました。